そこに住む人の

想いをつなぐ

JAです

不動産事業

新着情報

利用(葬祭)事業

新着情報

みなさまに訪れる旅立ちに際しご葬儀式典の持つ大切な意味や目的をふまえ真心を添え、想いを形にするお見送りをお手伝いいたします。

故人に供える花であり、お通夜や葬儀の際に祭壇の左右に飾られます。

葬儀の際に故人への気持ちや遺族への弔意を表すために贈るお供えの品です

遺族からいち早く亡くなった報せを受けた、特に故人と親しくしていた人や近親者が、故人の枕辺に供えるためにご自宅へ贈る枕花や、本堂・墓前にお供えする花束もご用意しております

※ 写真はイメージです

※ 花は季節や状況によって種類・サイズ・色など異なります

※ 花につきましては、専用案内でご確認ください

キリスト教葬儀や自由葬など、ご家庭の事情や喪主様のご希望に寄り添ったお見送りをお手伝いさせて頂きます。

無宗教の方でも「明るく素敵な式を執り行いたい」、個性を尊重し、「故人らしい趣の自由葬で送りたい」などお見送り方も多様化しております。

菩提寺などの寺院でのお葬式は、ご先祖様の歴史が育まれた地。

その本堂の格式のある雰囲気のなかで静かに故人を弔えます。

また、菩提寺は自宅近隣にあることも多く、近しい方々の参列がしやすく、地域での想いや親しみが感じられます。

日本の葬送文化であり伝統を引き継いでいる白木祭壇。

白木の「輿」は格式が高く、荘厳な儀式の意味として用いられています。

近年では、伝統文化を守りつつ、白木の「段」に故人のイメージや好きだった色などを彩り生花を飾るスタイルが一般的です。

故人やご遺族の想いを込めた祭壇 「生花祭壇」。

故人の好きだったお花の種類や色、好きだったものをモチーフにしたデザインなど花祭壇にする事で、悲しみに沈みながらもたくさんのお花に囲まれ、想いを偲ぶ時間をお過ごしいただける祭壇です。

故人の安らかな旅立ちを願い、納棺用品をご用意しております。

近年では、仏衣はバリエーションも豊かになり、白無地だけでなく色付きや、刺繍が施されているものもあり、故人に似合う、故人らしい、仏衣を選ぶことが多くなっております。

ご葬儀で必要なものは意外と多く、葬儀後火葬後、自宅に帰ったお骨は、埋葬もしくは四十九日法要まで後飾りを用いてご自宅で安置する際に必要な祭壇やご供養品などもご用意しております。

案内看板はお葬式会場の場所や時間を知らせるものです。

特に初めて来る方や場所がわかりにくい場合などに用いられます。

また近年では故人様の思い出などを飾るメモリアル装飾も承っております。

近年では洋型車両が主流になっておりますが、国産車両から輸入車両、白い車体など選ぶのも故人の旅立ちを飾る想いとなります。

各車両ご用意いたします。

車種などに関する詳しい内容は、担当までご相談ください。

遺影は故人の在し日の姿を残すものです。

かつては黒色の額縁を使用するのが一般的でしたが、近年では額縁が花になっているものや、黒色以外の色の額縁、電照タイプのものも登場しております。

骨壷は故人を供養する大切なアイテム。

陶器製のシンプルな白一色がよく知られていますが、最近は瀬戸焼や九谷焼など伝統的な窯元のデザイン性のある骨壷も人気があります。

故人の最後の装いともいわれる棺。

故人をお納めするもので、この世に眠る最後の場所となります。

素材、形、デザインなど実にさまざまな種類の棺の中からこだわる方も多いようです。

お布施は、奉書紙か白の封筒に包み、表書きは「お布施」もしくは空白、裏面に喪主の住所・氏名・金額を記入します。

こんな時にも…お布施以外でも僧侶が精進落としなどの会食に同席でない場合では、料理を箱詰めにして持ち帰っていただくか、御膳料として相当額を包みます。

同様にお車で式場までお越しいただいた場合などお車代として相当額を包みます。

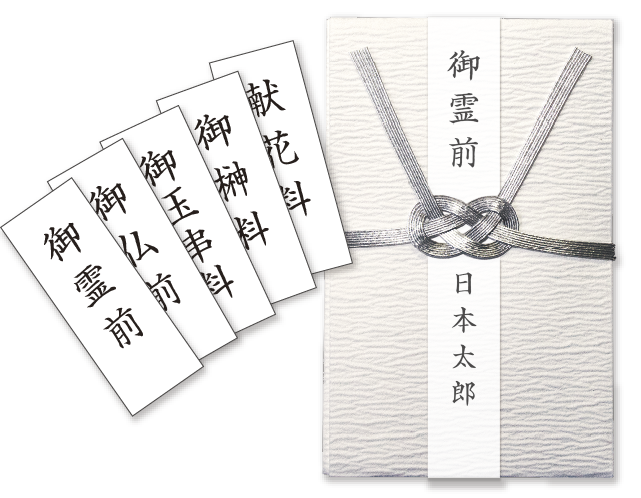

七七日( 四十九日)までは「御霊前」

その後は「御仏前」が一般的です。

浄土真宗では、即浄土に往生したとの考えから「御仏前」、神道では「御玉串料」や「御榊料」、キリスト教は「献花料」になります。

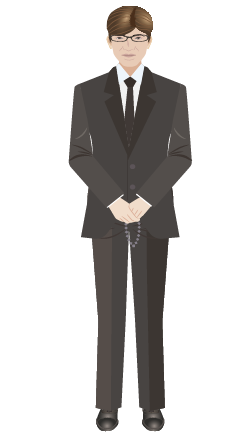

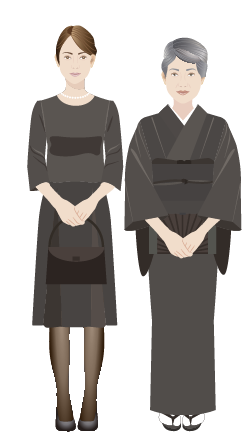

和装洋装は問いませんが、同じ黒色でも光沢感のあるものではなくマットな素材を使用したものを選びましょう。

数珠は1 人1 つがマナーとされています。

ご葬儀の場や親近者などに関わらず、数珠の貸し借りは「よくないこと」と言われています。

理由は、数珠は「厄除け」厄から守ってくれる、自分自身の分身であり、化身とされているからです。

お焼香は、香を焚くことで焼香する人の心と体を清める意味があります。

作法は宗派による違いがあります。

※お焼香の回数は目安です。寺院、式場の指示に従ってください

「忌み言葉」は、うっかり使ってしまうと「縁起が悪い」と受け取られてしまう言葉に注意するのもマナーです。

| 不吉な言葉 | ・・・ | 大変 / 消える / 落ちる / 浮かばれない / 迷うなど |

| 重ね言葉 | ・・・ | 重ね重ね / 度々 / いよいよ / 益々 / 次々など |

| 不幸が続く | ・・・ | 追って / 再三 / 再び / 続くなど |

| 直接的な表現 | ・・・ | 死ぬ / 急死 / 生きていたなど |

この他にも適切ではない言葉があるので注意が必要です。

![[公式] 株式会社JA横浜協同サービス](https://ja-yokohama-kyodoservice.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/02/logo.png)